Kadang pahit tragisnya hidup adalah sebuah kumpulan ingatan yang tercecer. Satu orang mencoba mengumpulkannya. Dua tiga orang lainnya pun. Dan ketika ia mulai disusun kembali, ingatan itu tidak selalu memberikan gambaran utuh. Narasi bukan soal sekedar mengumpulkan ingatan, tapi juga soal agensi pembawa, bahasa, dan kuasa. Siapa yang berhak bercerita, siapa yang berhak untuk didengar, dan siapa yang benar.

Jonas, seorang penulis yang baru saja menerbitkan buku perdananya, mendapatkan surat dari seorang kerabat ayahnya yang aneh bernama Kadir. Kadir bercerita tentang Abbas, ayahnya dan dari awal kita memang sudah diberi petunjuk oleh Kadir bahwa hubungan Jonas dan Abbas tidak akur; Jonas menganggap ayahnya “pengkhianat.” Namun Kadir di sini hadir sebagai narator yang seperti menengahi mereka berdua, berharap cerita tentang Abbas bisa menjadi buku kedua Jonas. Maka dimulailah tukar menukar memori. Lewat surat-surat itu, muncullah cerita tentang perjalanan Abbas dari Tunisia ke Swedia, termasuk intrik-intrik kehidupan para imigran dan rasisme di Swedia, juga politik internasional yang menyusup masuk ke kehidupan keluarga mereka. Namun cerita tentang Abbas dari sisi Kadir dan Jonas sepertinya bersimpangan. Jonas beberapa kali menggunakan kata-kata yang mengekspresikan kekecewaannya pada Abbas, namun Kadir selalu mengoreksi ekspresi tulisan Jonas itu. Kadir menganggapnya sebagai sebuah kesalahpahaman karena Jonas tidak mengerti alasan di balik tindakan-tindakan ayahnya.

Ketegangan Abbas dan putra pertamanya ini akhirnya bukan cuman masalah keluarga saja, tapi juga karena ada perbedaan pandangan politik. Abbas ingin membaur dengan masyarakat Swedia, tak ingin sibuk berpolitik. Di lain sisi, Jonas dan beberapa orang kawannya yang juga bukan kulit putih merasa terasing akibat banyaknya diskriminasi dan hinaan terbuka; ia mencoba memberontak. Abbas tak suka dengan sikap Jonas, Jonas tidak mengerti mengapa ayahnya tidak berpihak pada kaumnya. Meskipun kemudian studio foto Abbas diserang dan dibakar (entah oleh siapa), Abbas tetap mempertahankan kebanggaan nilai kosmopolitanismenya meskipun tentu dengan wujud yang lebih pahit. Barter ingatan ini memunculkan lagi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Abbas dan Jonas. Apakah kemudian akhirnya hubungan mereka membaik? Apakah Kadir berhasil meyakinkan Jonas tentang Abbas menurut perspektifnya?

Novel ini mengingatkan bahwa narasi tidak pernah homogen dan selalu ada tarik menarik kekuasaan yang sering kali satmata. Dalam novel ini, latar narasi adalah isu-isu imigrasi dan konflik keluarga: antara mempertahankan tradisi budaya atau mengikuti nilai masyarakat setempat, third culture kid yang mencari identitas, dan konsekuensi pilihan apolitis untuk bertahan hidup. Pertanyaannya, kenapa Kadir menulis surat-surat itu, dan kok sepertinya “membela” Abbas habis-habisan, “Bapakmu tu nggak seperti yang kamu bayangin lho, Bapakmu tu maksudnya gini lho, Bapakmu tu aslinya begitu,” sepertinya ingin mengklarifikasi perbuatan-perbuatan Abbas yang dulu dengan dalih Jonas kecil tidak mengerti (superioritas orang tua neh uhuk). Apakah mereka memang sedekat itu? Siapakah Kadir sebenarnya? Jeng jeng jeng jeng! (Jawaban ada di epilog buku ini kok ehe). Saya melihat bahwa Kadir sedang mengerjakan kuasa narasi lewat bahasa. Dari caranya mengoreksi tulisan-tulisan Jonas, membetulkan tata bahasa dan pilihan kata, dan mendikte frase apa yang harus dipakai Jonas, Kadir sangat ingin “menuntun”, jika tidak ingin dibilang “memaksa”, cara berpikir Jonas.

If this is the case I want to remind you of something vital: Whatever version your father has selected, I am the one who forms the reality of truth for you. Memorize that your father always had the truth as an ideal. But sometimes the complications of truth have forced him into lies. Okey-dokey?

Ehe~

Kalau mau melihat lebih ke plot, pertukaran bahasa dan kuasa ini juga bukan soal Kadir dan Jonas saja. Dari cerita keduanya, kita juga tahu bahwa Abbas pun terjebak dalam gelembung serupa. Dalam cerita, relasi Abbas dan Jonas mulai terganggu ketika Abbas perlahan lebih lancar berbahasa Swedia (ironinya, Jonaslah yang mengajari). Jarak kebangsaan, dalam proses pemikiran Abbas, dapat dijembatani dengan bahasa. Lewat bahasa, Abbas seperti bisa menangkap cara hidup masyarakat Swedia. Ia mengubah dirinya pertama-tama dengan mengganti namanya.

Memang sedari awal Kadir berusaha meyakinkan kita bahwa Abbas adalah seseorang yang modern, terbuka, tidak melupakan tradisi lama, tapi juga tidak ingin mempertahankan nilai-nilai yang dianggapnya buruk (seperti malas dan suka mabuk). Namun, nilai itu mulai termanifestasi oleh Abbas ketika ia mulai bisa bahasa Swedia. Ia memanggil kelompok imigran dengan “mereka”, ia menyalahkan para imigran yang tidak mau bekerja, juga tidak mau ikut mogok para buruh migran. Tapi ia pun sebenarnya tidak tahan melihat rasisme kulit putih, kecewa habis-habisan pada masyarakat Swedia ketika tokonya dibakar (meskipun sedikit fuzzy juga siapa pelakunya). Ia pun perlahan terpisah secara psikologis dari Jonas yang semakin terus bertanya siapa dirinya. Keduanya sama-sama terasing dengan prosesnya masing-masing; “a tragicness often comes in stereo.” Di sinilah plot memberikan kunci untuk kita menangkap silang temu proses rumit ini; pemikiran-pemikiran optimis tentang “hidup lebih baik di negara maju” seperti diruntuhkan satu persatu secara linier, dengan kecepatan yang pas, tanpa romantisasi berlebihan. Kita tidak menemukan white guilt ataupun victimhood mentah dalam karakter tokoh-tokoh novel; tidak juga mendapati usaha berlebihan penulis untuk mengoreksi politik imigrasi. Semuanya hadir dalam kekonyolan, kesakitan, kegembiraan, dan pergumulan sehari-hari.

Khemiri–dengan menggunakan gaya bernarasi yang cair sambil memainkan diksi, tata bahasa, dan penggunaan kata ganti orang kedua–berhasil membuat pembaca turut dalam proses membandingkan kebenaran lewat penggunaan bahasa. Semacam tentang kelindan teks dan pembaca diminta jeli untuk memperhatikan bahwa ada dua konflik di dalam novel ini: konflik di ranah “nyata” novel dan konflik naratif. Ia sangat cakap dan lihai dalam sinkronisasi antara tema dan teknik bercerita seperti ini. Tidak jarang pula saya tersenyum geli karena adegan-adegan lucu. Misalnya, ketika Abbas pertama bertemu Pernilla Bergman, istrinya, dan terus-terusan mengucapkan namanya berkali-kali:

Her name is Bergman! Her name is Pernilla BERGMAN!” Again and again his tongue mantraed this bizarre name: “Bergman … Pernilla Bergman! She is a stewardess from Sweden! Bergman! Like Ingrid! Have your ears ever heard a more delicious name?

Atau ketika Abbas menasehati Kadir untuk bekerja keras seperti dirinya padahal ia sendiri masih memiliki hutang pada Kadir lol. Dan karena bahasa menjadi penanda utama dari keseluruhan alur cerita, maka apresiasi tinggi juga harus diberikan untuk Rachel Willson-Broyles, penerjemah novel ini, yang menurut saya terampil untuk menghadirkan kekuatan Montecore dalam Bahasa Inggris. Kesalahan penulisan dan tata bahasa di buku ini adalah kesengajaan, dan tanpa penerjemah yang andal, manifetasi superioritas narator, bahkan simpang siur identitas tentu akan sulit ditangkap.

Khemiri, dengan latar belakangnya sebagai Tunisia-Swedia, memang memiliki perhatian khusus mengenai isu imigrasi di Swedia. Sejak novel pertamanya One Eye Red (2003) Khemiri memang sudah menggeluti tema-tema serupa, termasuk naskah-naskah drama sesudahnya. Dan setelah membaca ulasan Eka Kurniawan tentang novel paling terbarunya Everything I Don’t Remember (2015), saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa Khemiri cukup konsisten dengan cerita berlatar demikian. Ketika gelombang imigrasi di Swedia mencapai puncaknya pada tahun 2009, pemerintah Swedia mengimplementasikan proyek REVA; program pengecekan identitas tiap orang yang dicurigai tidak memiliki berkas. Program ini dikritik karena menjadi sangat terbuka untuk praktik rasisme; polisi dapat mencatat mereka yang “tidak terlihat seperti orang Swedia.” Dalam sebuah wawancara di tahun 2013, Beatrice Ask, Menteri Hukum Swedia menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap program REVA menjadi praktik rasisme hanyalah masalah “personal” dan bukan urusan negara. Mendengar ini, Khemiri kemudian menulis surat terbuka kepada Beatrice Ask; ia mengkritik keras pernyataan menteri itu sekaligus bicara banyak mengenai rasisme di Swedia melalui pergumulan sejak masa kecilnya. “And it’s impossible to be part of a community when Power continually assumes that you are an Other,” katanya.

Namun, keberhasilan Montecore adalah posisi dan opini politik Khemiri seperti dalam surat terbukanya itu tidak eksplisit dan menguasai tubuh cerita. Pada sebuah surat yang ditujukan ke Margaret Harkness pada tahun 1888, Engels pernah menulis, “The more the opinions of the author remain hidden, the better for the work of art.” Montecore berhasil memenuhinya. Dalam hal ini, opini bukan tidak ada. Namun Khemiri cukup jujur untuk mengakui keberadaan posisi yang berbeda. Pemikiran dan tindakan tokoh tidak ajeg, ia berubah menurut kondisi sekitarnya; tidak ada romantisasi kondisi, semuanya apa adanya; hidup tragis pun tidak melulu serius, ia bisa menyakitkan sekaligus jenaka. Interaksi (atau interteks) Kadir-Jonas-lah yang menjadi tumpuan Montecore. It was not the ambiguity of morals that disturbed him … it was his position.

Why We Lie About Aid – in defence of hopeful pragmatism (Pablo Yanguas, GDI Blog 14 Februari 2018)

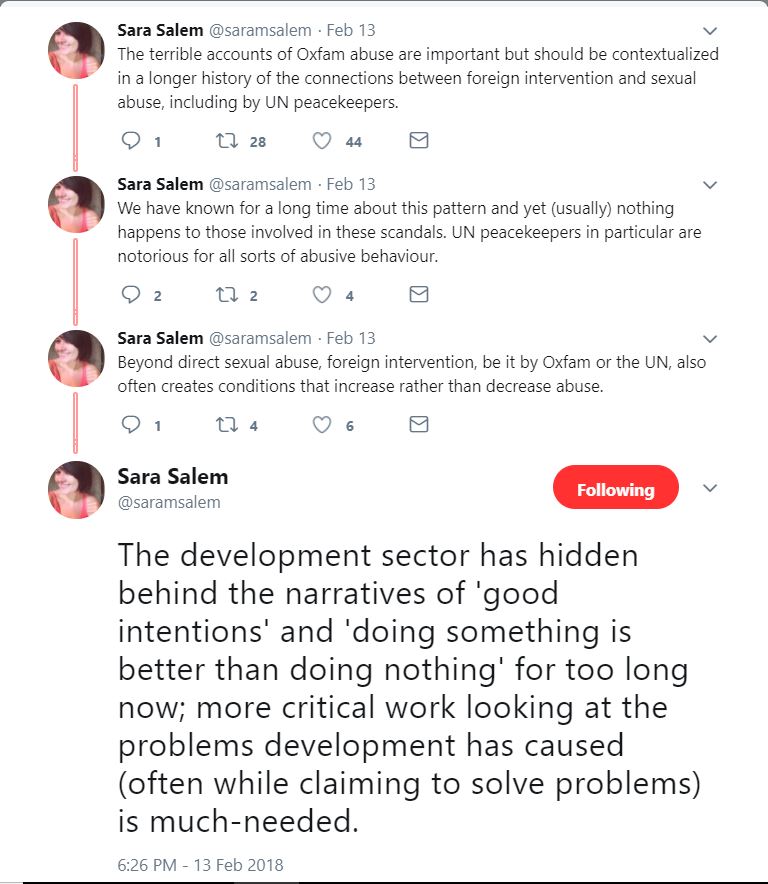

Beberapa hari yang lalu, mungkin pembaca sejawat sempat membaca klaim mengenai staf Oxfam yang membayar pekerja seks di Haiti pada tahun 2011. Cerita semacam ini sebenarnya bukan hal baru di sektor donor dan pembangunan. Sejak awal 2000an sudah banyak laporan terkait miskonduk semacam ini, dan bahkan belum lama ini kejadi serupa muncul kembali di Republik Afrika Tengah. Pertanyaannya kan memang kemudian bagaimana Oxfam, PBB, atau lembaga-lembaga donor lain menanggapi hal ini? Dalam hal ini saya harus setuju pada Sara Salem yang mengatakan:

Usaha membongkar praktik pembangunan, baik itu yang berhubungan dengan misconduct cem pelanggaran seksual dan kekerasan maupun yang secara ekonomi politik, sudah dilakukan sejak lama. Kalau mau diperiodisasi ya sudah lebih dari dua dekade, tapi kalau mau ditarik lebih jauh ya dari zaman kolonial punya konsep “pembangunan” (khususnya akhir 1800an-awal 1900an waktu Yurop Barat mulai bermunculan kaum liberal) ya kritik-kritik yang menyertainya juga ada. Pertanyaannya, bagaimana interaksi antara praktik dan kritik? Sejauh mana kritik dipertimbangkan dalam menyusun institusi dan kebijakan maupun program?

Saya tentu tidak mau menggeneralisasi praktik pembangunan, karena memang di lapangan, urusannya kompleks sekali. Dan tidak jarang konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan juga muncul; misalnya tuntutan untuk membawa “perubahan” dari negara donor yang mengklaim bertanggung jawab pada “para pembayar pajak” membuat lembaga implementer harus bernarasi sedemikian rupa untuk bisa melanjutkan kerja. Tapi saya uga gemez kalau lihat para pekerja sektor pembangunan sering kali malah semakin “berhasrat” menggunakan kacamata superior dan swa-legitimasi berlebihan bahwa programnya berdampak. Apakah ini sebuah mental positif tak berkesudahan yang harus dijaga praktisi pembangunan lalu ngeyel terhadap kritik eee malah bilang masyarakat tyda kritis? Like … why? Hhhhhhhh.

Mungkin buku Why We Lie About Aid karya Pablo Yanguas, salah satu dosen di Global Development Institute, tentang politik donor sepertinya dapat membantu kita untuk memikirkan lagi (entah untuk keberapa kalinya) tentang kerja-kerja pembangunan. Pablo Yanguas menurut saya adalah salah satu peneliti yang jernih dan cukup tegas soal posisi argumennya. Buku ini secara eksplisit diletakkan sebagai pendekatan kontra nan pragmatis terhadap kerja-kerja donor dan pembangunan, dan sungguh bukunya hadir di saat yang tepat. Link di judul adalah tulisan blog Yanguas tentang bukunya, dan jika mau mengintip Daftar Isi atau bahkan membeli bisa ke Zed Books. Semoga pembaca sejawat yang sama skeptisnya dengan saya soal praktik pembangunan (atau bahkan lebih skeptis hingga ke level inginnya nyinyir saja) masih bisa hopeful. Semoga.