Saya memutuskan untuk membaca buku Sister Outsider karya Audre Lorde karena dunia akademimik twitter. Minggu ini akademimik twitter sedang ‘panas’ karena Mary Beard, Profesor Klasik University of Cambridge, memberikan komentar mengenai skandal Oxfam di Haiti. Ia menulis, “Of course one can’t condone the (alleged) behaviour of Oxfam staff in Haiti and elsewhere. But I do wonder how hard it must be to sustain “civilised” values in a disaster zone. And overall I still respect those who go in to help out, where most of us wd not tread.” Kicauan itu mengundang kritik tajam dari akademisi lain, khususnya non-kulit putih, tentang rasisme. Pengkritiknya menyatakan bahwa Mary Beard tidak sensitif memahami posisi staf Oxfam dengan masyrakat Haiti; menunjukkan posisi superioritas moral. Mary Beard kemudian membuat tulisan untuk mengklarifikasi kicauan Twitternya. Namun tulisan itu justru mengukuhkan sikap Mary Beard; alih-alih mengakui ketidakpahamannya soal isu ini, beliau malah semakin defensif dan mengklaim dirinya bukan ‘colonizer’.

Priyamvada Gopal, akademisi dari University of Cambridge, kemudian menulis sebuah respon panjang untuk posisi Mary Beard ini. Beliau menyatakan bagaimana respon Mary Beard tersebut tidak cukup intelektual; ada penolakan untuk memahami situasi dan keengganan untuk mendengarkan kritik. Dalam hal ini saya sepakat dengan tulisan Gopal, bahwa tidak jadi masalah jika Mary Beard mengakui ketidakpahamannya. Usaha Mary Beard melawan para misoginis di dunia akademik sangat dihargai, namun melampui itu, Mary Beard tidak memahami dinamika ras.

Interseksionalitas adalah persoalan sulit, dan memahaminya membutuhkan sikap reflektif dan keterbukaan paripurna. Namun tulisan Audre Lorde yang jernih membantu saya untuk tahu lebih dalam. Saya selalu suka di mana pada tiap tulisannya, Lorde selalu menyebutkan identitasnya ‘seorang perempuan hitam, ibu, lesbian dengan hubungan inter-rasial’; seperti refleksi total tentang siapa dirinya dan bagaimana diskriminasi yang sudah beliau alami sejak kecil hingga dewasa membentuk dirinya.

Saya tidak tahu bagaimana membahasakannya, yang pasti kumpulan esai ini membuat saya ingin menangis. Misal dalam esainya yang terkenal, ‘Poetry is Not a Luxury’, Lorde menulis:

Untuk perempuan, puisi bukanlah sebuah kemewahan. Puisi adalah kebutuhan vital eksistensi kami. Puisi membentuk kesadaran, tempat kita meletakkan harapan dan mimpi kami untuk bertahan hidup juga demi perubahan, awalnya menjadi bahasa, lalu menjadi pemikiran, lalu menjadi aksi yang lebih nyata. Puisi adalah cara kami membantu menamakan sesuatu yang tak bernama agar dapat dipikirkan, … Ini bukanlah fantasi muluk, namun sebuah perhatian terdisplin atas makna sesungguhnya dari ekspresi ‘rasanya benar bagi saya’. … Bapak kulit putih berkata: Aku berpikir, maka aku ada. Ibu kulit hutam di dalam diri tiap kami—para penyair—berbisik di dalam mimpu: Aku merasa, maka aku dapat terbebas.

Dalam tulisan-tulisannya di buku ini, Lorde menekankan bagaimana perasaan bukanlah sebuah cemooh, alasan agar seseorang dapat didiskriminasi. Dalam wawancaranya dengan Adrienne Rich, Lorde mengatakan bahwa:

Rasionalitas bukan tidak diperlukan. Rasionalitas menyuguhkan kekacauan pengetahuan. Rasionalitas menyuguhkan perasaan. Rasionalitas menyuguhkan cara untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Namun jika Anda tidak menghargai tempat-tempat itu, jalan ke sana tidak akan bermakna. Hal ini terlalu sering terjadi pada pemujaan rasionalitas dan pemikiran sirkular, akademik, dan analitis. Namun yang lebih penting, saya tidak melihat dikotomi antara merasa/berpikir. Saya melihatnya sebagai pilihan dan kombinasi.

Selain itu, beliau juga banyak menulis kritik terhadap para feminis putih yang menolak untuk mendengar suara perempuan berwarna. Opresi terhadap perempuan adalah satu hal, namun opresi terhadap ras juga memiliki bentuk yang berbeda. Sebagai sesama perempuan, ada beberapa ketakutan yang dapat dipahami bersama, namun ada ketakutan lain yang tidak dapat dibagi. Jika ketakutan perempuan kulit putih adalah bahwa anak laki-lakinya bergabung dengan patriarki dan menjadi misogonis, kekhawatiran perempuan kulit hitam adalah anak laki-lakinya ditarik keluar dari mobil, ditembak di jalanan, dan meninggal karena keacuhan.

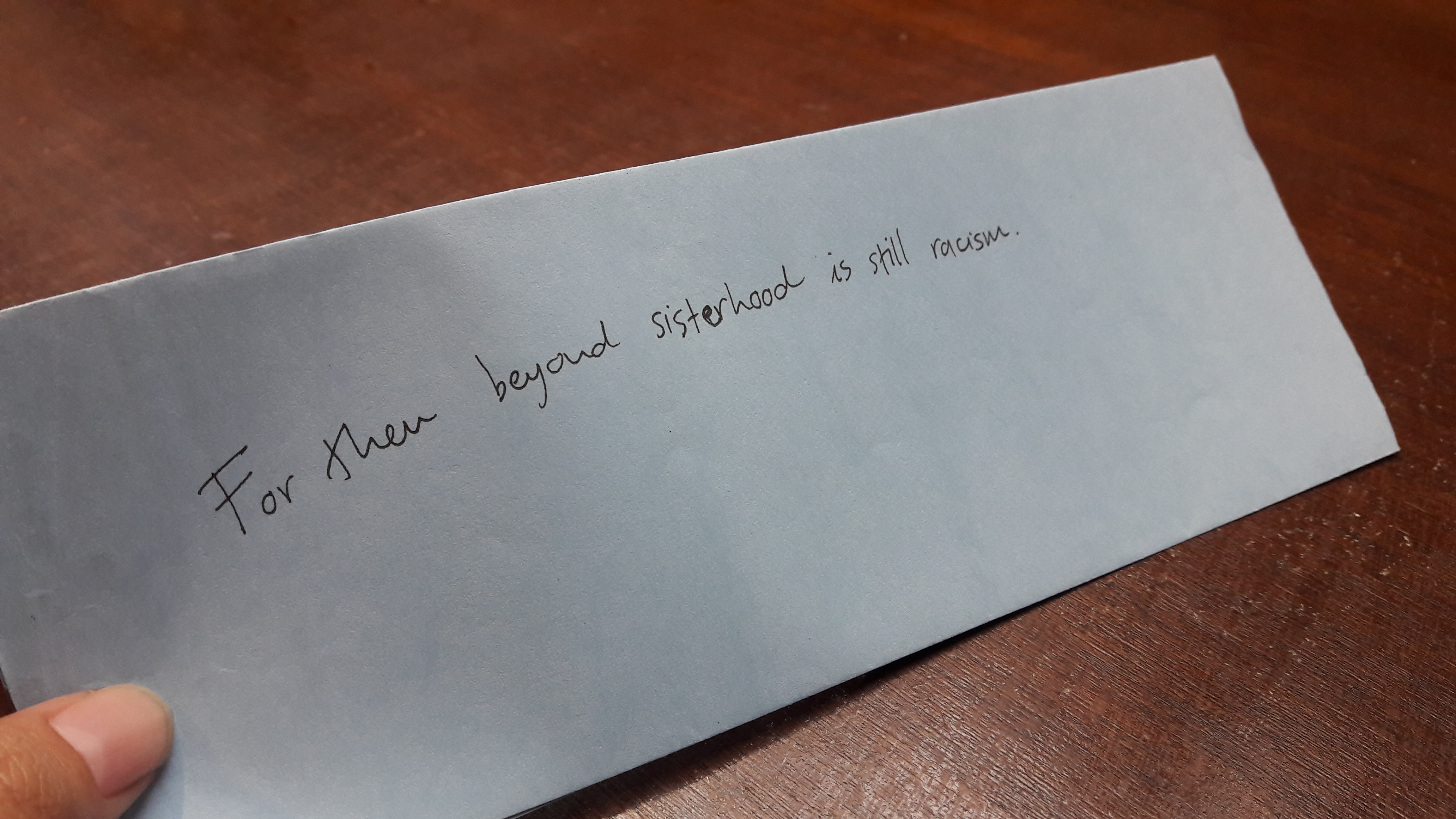

Menurut Lorde, menyamakan kondisi-kondisi semacam ini justru mengingkari bagaimana patriarki tidak hanya bekerja melalui seks, tapi juga melalui ras, kelas, dan usia. Perbedaan ini perlu dipahami bukan untuk menentukan siapa yang lebih menderita, tapi agar pergerakan tidak bersembunyi di balik tirai ‘persatuan’ dalam solidaritas. Menyangkal keberagaman justru ‘melainkan’ komunitas tanpa privilise. Buku ini memiliki daya kuat untuk mengajak kita kembali diam, sekali lagi mendengarkan, sebelum kemudian bersuara dan berusaha bersama, dalam perbedaan dan solidaritas, untuk dapat terus bertahan hidup.