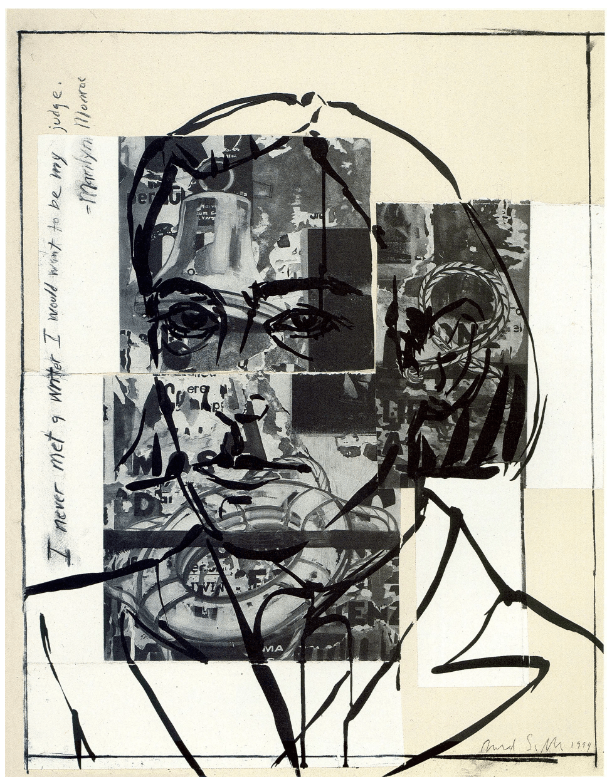

Kecermatan seorang jurnalis tidak cukup untuk melahirkan kumpulan esai tentang seni dan sastra yang tepat dan berkarisma. Sensibilitas yang terolah, ketajaman menilai, dan keberjarakan. Janet Malcolm memiliki semua itu. Dan ia menghasilkan sekumpulan esai yang merenggut ulang kepercayaan saya soal apa itu tulisan non-fiksi yang cemerlang. Forty-One False Starts adalah kumpulan esai Malcolm yang mengambil judul dari esainya yang terkenal dengan judul sama. Terdiri dari empat puluh paragraf pembuka tentang hidup dan karya pelukis New York, David Salle, esai itu dengan tenang mengupas lapisan-lapisan kepribadian artistik dan keseharian Salle.

Coba kita lihat bagaimana Malcolm menulis tentang Salle. Kutipan ini adalah Pembuka Pertama:

Salle’s earlier work had been marked by a kind of spaciousness, sometimes an emptiness, such as surrealist works are prone to. But here everything was condensed, impacted, mired. The paintings were like an ugly mood. Salle himself, a slight, handsome man with shoulder-length hair, which he wears tied back, like a matador, was feeling bloody-minded.

Lalu di Pembuka Kedelapan:

Paintings like Salle’s—the unabashed products of, if not vandalism, a sort of cold-eyed consumerism—are entirely free of any “anxiety of influence.” For all their borrowings, they seem unprecedented, like a new drug or a new crime. They are rootless, fatherless and motherless.

Atau di Pembuka Kedelapanbelas:

The painter David Salle, like his art, which refuses to narrate even though it is full of images, declines to tell a story about himself, even though he makes himself endlessly available for interviews and talks as articulately as any subject has ever talked. Salle has spoken with a kind of rueful sympathy of the people who look at his art of fragmentary, incongruous images and say it is too complicated, too much trouble to figure out, and turn away. He, of all people, should know what they are feeling, since his work, and perhaps his life as well, is about turning away. Nothing is ever resolved by Salle, nothing adds up, nothing goes anywhere, everything stops and peters out.

Pada setiap pembuka, satu sudut pengamatan dijaga ketat oleh Malcolm. Tidak ada yang sepenuhnya serupa, namun tiap pembuka adalah permainan komposisi dan kontur yang ketat. Tidak ada yang dilebih-lebihkan — jika memang harus menggantung, Pembuka itu akan dibiarkan menggantungkan. Juga tidak ada yang kurang — konteks, teks (lukisan), dan diri perupa hadir dalam porsi yang pas. Seperti teknik kolase yang digunakan oleh Salle, Malcolm pun menggunakan potongan-potongan untuk menyusun satu tubuh tulisan tentang lukisan Salle dan kediriannya sebagai seorang seniman.

Malcolm tidak hanya menulis tentang lukisan dan fotografi, meskipun kedua arena itu kemudian menjadi wilayah mahirnya. Ia punya perhatian khusus terhadap genre biografi dan autobiografi, mempermasalahkan kedirian “aku” — sang narator — dan berkutat dengan misteri (juga keajaiban) sebuah persona. Dalam tulisannya tentang biografi dan kumpulan surat-surat penulis Bloomsburry, “A House of One’s Own,” Malcolm mendeklarasikan pilihan artistiknya:

Why do books of letters move us as biographies do not? When we are reading a book of letters, we understand the impulse to write biographies, we feel the intoxication the biographer feels in working with primary sources, the rapture of firsthand encounters with another’s lived experience. But this intoxication, this rapture, does not carry over into the text of the biography; it dies on the way.

Biografi kerap gagal. Lebih-lebih otobiografi. Sang “aku” menciptakan persona untuk membicarakan dirinya sendiri? Malcolm tidak terlalu suka dengan genre itu. Akan tetapi, keengganannya berkutat dengan ke-aku-an justru mendorongnya mencoba menulis otobiografi (yang terbit setelah kematiannya). Sang jurnalis “aku” selalu mengambil jarak dan sikap tanpa gairah, namun “aku” otobiografi perlu berjumpa dan duduk bersama dengan dirinya sendiri. Malcolm bergumul tentang kedirian dalam narasi.

The “I” of journalism is a kind of ultra-reliable narrator and impossibly rational and disinterested person, whose relationship to the subject more often than not resembles the relationship of a judge pronouncing sentence on a guilty defendant. This “I” is unsuited to autobiography. Autobiography is an exercise in self-forgiveness. The observing “I” of autobiography tells the story of the observed “I” not as a journalist tells the story of his subject, but as a mother might. The older narrator looks back at his younger self with tenderness and pity, empathizing with its sorrows and allowing for its sins. I see that my journalist’s habits have inhibited my self-love. Not only have I failed to make my young self as interesting as the strangers I have written about, but I have withheld my affection. In what follows I will try to see myself less coldly, be less fearful of writing a puff piece. But it may be too late to change my spots.

“Thoughts on Autobiography from An Abandoned Autobiography”

Membaca kumpulan esai Malcolm yang kemudian berakhir dengan kegundahannya tentang otobiografi seperti mengikuti kegelisahannya bertahun-tahun tentang produksi narasi. Perjalanan panjang karirnya sebagai jurnalis memengaruhi cara Malcolm mengambil jarak dengan dirinya. Dunia seni, foto, dan jurnalisme menghendaki Malcolm bercerita tentang mereka, yang lain dan di luar diri. Orang-orang yang ia temui “mendikte” cerita mereka, dan Malcolm menceritakannya kembali. Tapi kali ini, ia sendiri yang harus mendikte ceritanya. Mungkinkah ingatan memiliki presisi layaknya seorang pengamat yang memeriksa ruang dan kata? Mungkinkan seseorang bercerita tentang dirinya tanpa memalsukan narasi? Tidakkah tiap fragmen hidup yang dituturkan kembali adalah pembuka kisah yang salah?