Judul buku: Four Futures: Life After Capitalism

Penulis: Peter Frase

Penerbit: Verso

Tahun penerbitan: 2016

Jumlah halaman: 122

Berbincang soal masa depan tentu bukan persoalan yang mudah. Kompleksitas sejarah maupun kerumitan variabel dalam sistem yang sedang berjalan membuat kita sering kali menghindari wacana-wacana spekulatif. Namun maraknya fiksi ilmiah yang berada pada karakter futuristik sebenarnya adalah bentuk ‘keingintahuan’ manusia tentang dirinya di waktu mendatang.

Buku fiksi bernuansa utopia/distopia juga telah banyak beredar dari literatur abad 16 Utopia (More 1516), literatur klasik seperti 1984 (Orwell 1949), Brave New World (Huxley 1932), Fahrenheit 451 (Bradbury 1953), hingga karya lebih kontemporer seperti The Handmaid’s Tale (Atwood 1985), Battle Royale (Takami 1999), dan serial The Hunger Games (Collins 2008–2010). Belum lagi ditambah kehadiran produk-produk budaya populer seperti Star Trek, Terminator, Matrix,dan masih banyak lainnya.

Sebagai penggemar fiksi ilmiah, saya tentu selalu bersemangat melihat kemungkinan tidak terbatas tentang masa depan. Dan menarik kembali skenario-skenario fiksi itu ke dalam ranah yang lebih riil tentunya tidak bisa diabaikan. Karangan fiksi tentu tidak mungkin seutuhnya lepas dari kompleksitas realita dunia penulis, namun keberadaan argumen koheren soal prinsip dan mekanisme juga menjadi penting. Maka, bagi saya, Four Futures: Life After Capitalism (FF) karya Peter Frase adalah salah satu pencapaian argumen tersebut.

Antara teknologi, ekologi, dan kesetaraan

Frase berangkat dari spektrum yang memunculkan ‘kekhawatiran’ yaitu otomatisasi hasil dari perkembangan teknologi dan bencana ekologis. Ya, sebuah konteks yang sangat tidak asing dan tentunya menjadi perhatian banyak orang. Frase namun menekankan bahwa otomatisasi bukanlah hal baru. Dalam sejarah kapitalisme ia selalu menjadi sebuah tren namun kemudian dirancukan oleh keberadaan buruh murah pasca kejatuhan Uni Soviet dan masuknya kapitalisme di China.

Pembantahan terhadap prediksi dan ketakutan akan 0tomatisasi ini jatuh pada tiga kategori: (1) pemberitaan teknologi baru dianggap berlebihan dimana hampir di semua bidang masih jauh ceritanya untuk mengganti tenaga manusia keseluruhan; (2) mengambil argumen tradisional ekonomi, pertumbuhan produktivitas akan membuka lapangan pekerjaan baru dan tidak berakhir pada fenomena pengangguran masif; (3) beberapa pendapat Kiri yang menganggap bahwa isu futuristik dan otomatisasi merupakan pengalihan dari isu yang lebih mendesak secara politis seperti upah dan kondisi kerja yang lebih baik (Frase 2016: 13). Seperti ada diskoneksi antara isu otomatisasi dengan hasil ekonomi. Tidak semua teknologi yang dikembangkan saat ini adalah teknologi yang ‘berguna’. Inovasi-inovasi baru pun tidak semuanya mampu mendobrak bentuk produksi dalam skala yang signifikan dan masif. Dan kebijakan pemerintahlah yang juga bertanggung jawab terhadap ketidakoptimalan penyerapan tenaga kerja.

Tentu penemuan-penemuan saat ini tidak semuanya memberikan dampak langsung, namun tidak menyingkirkan fakta bahwa semuanya memiliki potensi untuk mendobrak sistem di masa depan. Penemuan yang dikembangkan pada masa Great Depression, misalnya, baru dimanfaatkan secara ekonomi di masa pasca perang. Dampak teknologi pun sebenarnya tidak dapat dilihat murni dari angka PDB misalnya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perubahan sosial pun terjadi.

Maka Frase menolak argumen bahwa wacana otomatisasi adalah sesuatu yang sifatnya murni teknis; otomatisasi adalah persoalan pilihan sosial dan politik. Diskursus ini tentu berangkat dari pilihan kapitalis untuk memaksimalkan keuntungan. “Untuk apa mengganti buruh dengan robot, jika harga buruh lebih murah dibanding robot?” Di sinilah letak permasalahannya. Bayangkan jika upah buruh semakin tinggi dan pasar tenaga kerja semakin ketat, perusahaan tentu akan mempertimbangkan untuk beralih ke teknologi.

Frase menyadari adanya pandangan skeptis soal otomatisasi yang berdampak pada kondisi tenaga kerja terutama pengangguran. Namun ia pun berusaha melihat otomatisasi dalam kerangka alternatif. Usaha untuk memperbaiki kondisi tenaga kerja salah satunya adalah pengurangan beban waktu yang ternyata mampu meningkatkan produtivitas. Bagi Frase, jika memang reduksi beban kerja adalah prioritas sosial maka akan ada kemungkinan otomatisasi dapat menuju pada produksi ekonomi yang lebih tinggi melalui labor-saving technology. Pertanyannya, ketika produksi ekonomi menjadi lebih tinggi, siapa yang dapat menikmatinya?

Selain persoalan teknologi, spektrum krisis iklim dan lingkungan menjadi penting untuk melihat masa depan. Pertanyaanya bukan soal terjadi/tidaknya perubahan iklim, namun menurut Frase adalah, siapa yang akan bertahan? Yang akan terjadi bukan kemusnahan seluruh umat manusia, namun perebutan ruang dan sumber daya yang makin terbatas. Fenomena ini kemudian memungkinkan lahirnya dua jenis kapitalis yaitu para penyangkal perubahan iklim dan eco-capitalist yang mengusahakan teknologi hijau serta solusi berbasis pasar. Keduanya, bagi Frase, tidak jauh berbeda karena perhatian primernya adalah untuk mempertahankan kenyamanan prerogatif dan gaya hidup elit.

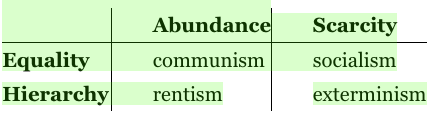

Mengkombinasikan dua spektrum tesebut ditambah dengan skenario kesetaraan sosial membawa Frase pada skenario Four Futures. Frase melihat FF sebagai alat bagi ilmu sosial untuk mengeksplor ruang kemungkinan yang dimiliki oleh spekulasi fiktif. Frase menyebutnya sebagai ‘social science fiction’ (23). Maka dalam membangun argumen secara umum, Frase pun menggunakan referensi-referensi fiksi ilmiah yang selama ini beredar. Tujuan utamanya tentu untuk mengembangkan pemahaman tentang realita saat ini dan memetakan kemungkinan di masa depan.

Tentu harus dipahami bahwa asumsi dasar yang digunakan oleh Frase penting bagi pembaca untuk kemudian dapat melihat ke mana skenario FF dibawa. Asumsi dasar Frase adalah tren meningkatnya otomatisasi akan terus berlanjut di seluruh domain kegiatan ekonomi. Asumsi ini juga perlu dicatat bahwa ia bukan bertumpu pada argumen ekonomi tradisional namun bahwa semua kebutuhan akan tenaga kerja manusia dapat dieliminasi dan memungkinkan untuk menghidupi sebuah kenyataan dimana semua mesin bekerja.

Eksistensi kapitalisme sebagai sistem kekuatan kelas sosial juga menjadi penting. Pengembangan teknologi, bagi Frase, mampu memberikan konteks terhadap transformasi sosial namun bukan faktor deterministik karena perubahan selalu melalui mediasi power antar massa terorganisir. Perebutan kekuatan antara kelas ini kemudian akan menuju pada konsekuen berurut: kapitalisme akan berakhir dan dimulailah transisi sosial entah itu kesetaraan atau tetap hirarkis (istilah barbarisme digunakan untuk mengacu pada aksis ini).

Maka secara umum Frase pun memetakan FF dalam kerangka berikut:

Ketika Masalah Kelangkaan Mampu Diatasi (abundance/post-scarcity) ….

Skenario 1: Komunisme

Mungkin sulit bagi pembaca yang tidak familiar dengan konsep komunisme yang sebenarnya dan bukan soal satu partai tunggal berkuasa lalu dengan seenak jidat melakukan pembantaian dan menjadi otoriter. Marx sendiri juga sebenarnya enggan menjelaskan seperti apa bentuk masyarakat komunis. Namun yang menjadi dasar pemikiran skenario ini adalah usaha meredefinisi sumber makna hidup yang sering kali diasosiasikan dengan pekerjaan berbayar (paid work). Contohnya ketika kita bekerja kantoran, akhir pekan, hari libur, atau cuti, dimaknai sebagai sebuah ‘kebebasan’; dan tentunya hal ini pun berlaku secara umum. Dunia kerja pada kenyataanya dimaknai sebagai kebutuhan dan bukan ranah pembebasan.

Tentu pandangan ini tidak lepas dari kritik karena pemikiran Marx mengusulkan eliminasi divisi tenaga kerja, namun yang lebih radikal lagi melihat konsep bekerja sebagi ‘kegiatan di waktu luang’. Di sinilah pemikiran Marx dianggap sebagai hopeless utopia. Bagaimana manusia kemudian bisa menjadi produktif dalam kebebasannya? Lalu, bukankah bekerja pun memberikan makna hidup bagi seseorang? Di sinilah argumen otomatisasi dan pendapatan dasar universal (universal basic income — UBI) hadir disertai dengan redefinisi makna kerja.

Penggantian tenaga kerja menjadi mesin serta mekanisme UBI diarahkan untuk mencapai dekomodifikasi tenaga kerja; di mana tenaga manusia tidak lagi diperjual belikan, kebutuhan mendasar seperti rumah, makanan, dan kesehatan dapat diakses tanpa bekerja. Menurut Frase, UBI tentu adalah proposal radikal dimana singkatnya tiap individu mendapatkan uang minimum tanpa prasyarat apapun untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia dikritik karena tidak dapat bertahan dalam jangka panjang akibat kemungkinan terjadinya drop out pekerjaan berbayar dan mengabaikan basis pajak yang menjadi sumber dana UBI itu sendiri. Maka UBI pun dikenal juga dengan istilah non-reformist reform .

Namun penerapan UBI dapat menjadi plot-twist bagi kapitalis. Dorongannya untuk berproduksi tidak lagi soal upah tenaga kerja, namun melalui otomatisasi dan teknologi replika dimana barang dapat diproduksi secara bebas. Transformasi akan terjadi di mana ketergantungan individu terhadap pendapatan dasar akan berkurang dan aktivitas ekonomi akhirnya bergerak atas dasar sukarela kooperatif (para akademisi lain memberi judul A Capitalist Road to Communism).

Redefinisi makna kerja pun menjadi penting dalam skenario ini dimana untuk saat ini meaningfulness individu dianggap eksis dari bekerja. Dalam konteks kapitalis, tidak semua orang dapat memaknai kerja sebagai keutamaan hidup. Sebagian besar jelas hanya untuk menghasilkan pendapatan. Frase mengacu pada sebuah studi yang menampilkan data tingkat ketidakbahagiaan para penganggur. Studi ini kemudian mempertanyakan apakah para penganggur tidak bahagia karena ‘kehilangan kesenangan bekerja atau karena ada stigma sosial? Frase kemudian melanjutkan argumennya dengan studi terhadap para pensiun dan pekerja jasa seperti nursing yang pun dapat menjelaskan bagaimana makna hidup yang berarti dapat diartikan melampaui pekerjaan berbayar.

Tentu dunia yang utopis tidak lepas dari konflik. Ketika kesenjangan secara kelas ekonomi berhasil ditiadakan, potensi konflik kemudian menjadi horisontal; antar ras/etnis, antar agama, berbasir gender. Di masyarakat yang tidak memiliki hirarki secara ekonomi, hirarki lain mau tidak mau akan terbentuk dengan sendirinya, dan hal ini dapat dimanifestasikan lewat, misalnya, akumulasi reputasi. Dan jika kemudian konflik antar ras, agama, maupun gender dapat diatasi, konflik antar individu karena beda pendapat dan kepentingan pun masih dapat terjadi. Maka makna ‘egaliter’ disini perlu dipahami bukan a-hirarki namun, ketimbang satu, ada banyak macam hirarki yang non-superior satu sama lain (misal hirarki dalam organisasi politik tidak lebih tinggi dari hirarki dalam komunitas seniman).

Skenario 2: Rentism

Skenario ini mengkondisikan otomatisasi yang disertai bertahannya struktur kelas. Penguasaan sekelompok kecil terhadap properti dan sistem sewa (rent), yang sebenarnya sudah kita lihat sekarang, menjadi semakin mungkin untuk terjadi. Eksistensi rentism dan rentiers sudah menjadi wacana yang mempermalukan ‘pembela’ kapitalisme. Tentu mereka dapat menjelaskan seorang bos yang mengontrol moda produksi karena berujung pada produktivitas dan keberhasilan ekonomi. Namun rentiers tidak melakukan apapun dan tidak menghasilkan apapun kecuali kepemilikan terhadap properti tertentu.

Frase kemudian berangkat pada konsep kepemilikan robot dan mesin yang semakin kompleks karena tidak hanya memiliki elemen fisik. Elemen non-fisik seperti algoritma, perangkat lunak, dan cetak biru pun dikontrol oleh sebagian kelompok dan akhirnya merekalah yang menguasai ekonomi. Properti intelektual (IP) tidak hanya menaruh nilai pada barang namun juga pada pola; pikiran saya soal bagaimana membangun rumah punya nilainya sendiri diluar bangunan rumah itu. Frase berargumen secara jelas bahwa mereka yang mengontrol hak cipta dan paten akan menjadi ruling class baru. Sistem ini namun tidak lagi menggunakan sistem kapitalisme, karena tidak didasarkan pada akumulasi kapital untuk produksi komoditas, namun pada ekstraksi harga sewa (57–58).

Namun jika otomatisasi dan teknologi replika hadir, lalu kita dipaksa untuk membayar sewa dan perizinan penggunaan, maka mereka pun membutuhkan lapangan pekerjaan agar konsumen dapat memiliki uang. Frase (66–68) memberikan opsi pekerjaan yang paling memungkinkan: kerja kreatif, pengacara IP, dan marketing. Ditambah lagi ada ‘kebutuhan’ untuk melindungi properti mereka, maka pekerjaan penjaga (guards) akan banyak dibutuhkan. Jumlah lapangan pekerjaan pun menjadi lebih terbatas dan menyebabkan kontradiksi dari sisi permintaan: bagaimana menjamin agar masyarakat memiliki uang yang cukup untuk membayar sewa.

Skenario “anti Star-Trek” ini kemudian memunculkan pertanyaan bagi Frase, apakah masyarakat pada umumnya menginginkan sistem ini terus berjalan? Bagaiman dengan posisi resistensi yang menolak sistem ini dan kemudian mencoba mencari alternatif lain?

Ketika Kelangkaan Terus Menjadi Realita (Scarcity) ….

Skenario 3: Sosialisme

Wacana ini yang hari-hari ini masih terus diperdebatkan dan dibahas untuk mengatasi permasalahan ekologi dan kelangkaan. Pertanyaan yang menjadi penting adalah apakah semua manusia dapat bertahan bersama menghadapi krisis ekologi, melalui cara yang egaliter? Maka menurut Frase, pembahasan menjadi penting dalam ranah bagaimana kita merespon.

Frase menolak pandangan nihilis dan apokaliptik. Pemahaman akan manusia/lingkungan dalam satu ekosistem perlu dimaknai secara sosial. Menurutnya selama ini perdebatan ekologis sifatnya selalu dualisme — manusia (dan teknologinya) vs alam — tanpa melihat bahwa sebenarnya manusia pun bagian dari siklus bumi. Bagi Frase, sejarah alam penuh dengan fenomena overpopulasi, kematian, kepunahan, dan perubahan iklim sudah ada semenjak manusia muncul. Menurutnya (79–80):

“In the end, nature doesn’t care about us; it has neither interests nor desires; it simply ecological system just the same as a bountiful and verdant world populated by every creature on Noah’s ark. Who but we humans is to say that one is better than the other? Any attempt to maintain climate, or ecosystems, or species is ultimately undertaken because it serves the needs and desires of humans, either to directly sustain us or to preserve features of the natural world that increase the quality of our lives.

Proposal ekolog Eugene Stormer mengenai era Anthropocene (periode waktu geologis dimana manusia memiliki pengaruh besar terhadap eksosistem bumi), pun dicurigai karena akhirnya ada kesan ‘menyalahkan’ manusia pada umum dan bukan fokus pada sistem kapitalismenya. Namun menurut Frase, Anthropocene menyadari bahwa pemikiran ekologis akan selalu berada di ranah perhatian manusia. Maka bukan persoalan mengurangi dampak namun manajemen yang lebih baik.

Maka proposal yang memungkinkan dalam skenario ini adalah (82–92):

- Merekonstruksi kota sekaligus mengembangkan daerah pedesaan agar layak huni dengan pembangunan jalan, fasilitas publik seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi yang memadai.

- Perencanaan berbasis pasar. Ketika otomatisasi dan teknologi replika muncul, maka permasalahan bukan lagi pada produksi namun pada konsumsi. Skema UBI pun sebenarnya dapat digunakan untuk menjawab persoalan ini. Tentu tak lepas dari kritik bahwa pasar tak sepenuhnya bebas dan efisien, perencanaan berbasis pasar sering kali pun menjadi terpusat dan banyak intervensi. Namun dengan skema UBI dan membuat sharing economy (seperti Uber dan AirBnB) menjadi lebih egaliter, memungkinkan proses konsumsi menjadi lebih setara. Erik Olin Wright menggunakan istilah “capitalism between consenting adults who have equal power in the marketplace.”

Tentu skenario ini tidak lepas dari keterbatasan, mengingat kondisi fisik berupa kelangkaan akan menjadi permasalahan utama. Kemungkinan-kemungkinan seperti ‘penciptaan alam artifisial’ untuk beradaptasi pun bisa saja terjadi. Dan Frase, melalui hemat saya, menaruh harapan yang sangat tinggi pada skenario ini.

Skenario 4: Exterminism

Tidak banyak yang harus dijelaskan, the worst scenario ever, karena di sinilah situasi kelangkaan membuat sekelompok kecil orang mencoba untuk menyingkirkan yang lain. Jika kelangkaan tidak didukung dengan sistem sosial yang lebih setara maka memungkinkan yang kaya akan semakin protektif terhadap aset, properti, dan sumber daya yang mereka miliki. Kebangkitan robot dan otomatisasi dapat digunakan secara lebih mudah untuk memusnahkan kelompok miskin. Karena eksploitasi yang dilakukan oleh elit tidak lagi di seputar kelas pekerja.

Frase kemudian menggunakan konsep sosiolog Bryan Turner tentang “masyarakat daerah kantong” (enclave society). Kebebasan mobilitas individu adalah mitos dan kita menghadapi kenyataan bahwa ada kontrol terhadap ruang yang membatasi pergerakan barang dan jasa. Ini tentu dapat dilihat pada konsep lingkungan tempat tinggal yang terbagi. Seperti ada paranoid berlebihan dari para elitis ekonomi yang menganggap dirinya sebagai minoritas dan bertarung dengan kelas ekonomi lainnya.

Maka kondisi masyarakat kantong juga bisa membuka kemungkinan terburuk pada genosida. Di dunia yang menjadi hyper-inequal dan pengangguran masal, masyarakat bisa dibeli sekaligus ditekan. Hingga akhirnya di penghujung akan disingkirkan berdasar mobilisasi politik antar elit.

Membayangkan Masa Depan

Penulis fiksi futuristik sekelas Kurt Vonnegut ataupun George Orwell perlu mengalami sebuah perenungan akan konsep politik ekonomi dan sosial masyarakat yang panjang dan dalam. Tidak menyingkirkan fakta bahwa kemungkinan-kemungkinan yang mereka tuliskan pun lahir dari kenyataan maupun pengalaman lalu kemudian menjadi peringatan bagi sistem yang sedang berjalan.

Tentu membayangkan masa depan tidak sesederhana mengambil tepung serba guna dan menggunakannya secara bebas untuk membuat jenis kue yang kita inginkan. FF tentunya tidak kebal akan kelemahan. Sifatnya yang general tidak dapat menjelaskan hal-hal partikular dan tentunya skenario tersebut harus dilihat kembali apakah sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah tertentu. Hirarki sosial yang tidak berdasarkan kelas ekonomi pun sebenarnya sudah ada tanpa sebuah sistem pasca-kapitalisme, misalnya.

FF, menurut saya, mampu menjadi kritik bagi pergerakan politik progresif. Pertikaian antara revolusi atau reformasi sejatinya sudah tidak relevan. Labelisasi identitas kiri atau kanan tanpa pembahasan substansial akan menjadi sia-sia saja. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan lebih perlu diacungkan terutama untuk menghilirkan prinsip dan konsep yang ingin dicapai.

Semisal dalam perencanaan dan pengajuan UBI, apakah lagi-lagi harus melakukan pendekatan top-down? Baru-baru ini juga misalnya ada skema singularitas ekonomi berdasarkan asumsi technological deflation, apakah memungkinkan jika UBI berangkat dari sini? Bagaimana dengan proses demokratis untuk mewujudkan sistem tersebut sehingga tidak terjun dalam ‘pemaksaan’ skema yang otoriter? Jika memang itu semua pilihan politik, bagaimana memungkinkan masyarakat, baik itu yang ‘dianggap’ tertindas maupun hidup nyaman, dapat memiliki ‘solidaritas’ untuk menghendaki pilihan politik yg serupa?